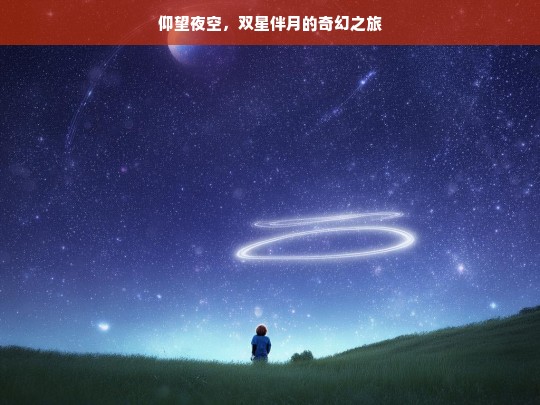

在浩瀚的夜空中,天体的排列与运动总是充满了神秘与美感。“双星伴月”这一现象尤为引人注目,当两颗明亮的行星与月亮在天空中形成近乎直线的排列时,便构成了这一独特的景象,这种天文现象不仅令人惊叹,还蕴含着丰富的科学意义与文化内涵,本文将深入探讨“双星伴月”的形成原理、历史记载、文化象征以及现代观测的意义。

一、双星伴月的科学解释

“双星伴月”是指两颗行星与月亮在天空中几乎呈直线排列的现象,这种现象通常发生在月亮与两颗行星(如金星、木星、火星等)在黄道附近相遇时,由于行星和月亮的轨道平面接近,它们在地球上的观测者看来,会在短时间内形成近乎直线的排列。

1 行星与月亮的运动规律

行星和月亮的运动遵循开普勒定律和牛顿力学,月亮绕地球公转的周期约为27.3天,而不同行星绕太阳公转的周期则各不相同,金星绕太阳公转的周期约为225天,木星则为12年,当这些天体的运动轨迹在地球观测者的视角下重合时,便可能形成“双星伴月”的现象。

2 黄道与白道的交汇

黄道是地球绕太阳公转的轨道平面在天球上的投影,而白道则是月亮绕地球公转的轨道平面在天球上的投影,由于黄道和白道之间存在约5度的倾角,月亮和行星在黄道附近相遇的机会相对较少,双星伴月”现象并不常见。

3 观测条件

要观测到“双星伴月”,需要满足以下条件:

- 月亮处于新月或上弦月阶段,亮度适中。

- 两颗行星与月亮的距离较近,且亮度较高。

- 天气晴朗,大气透明度高。

二、历史记载与文化象征

“双星伴月”作为一种罕见的天文现象,自古以来便引起了人们的关注,许多古代文明都将其视为重要的天象,并赋予其丰富的文化象征意义。

1 中国古代的记载

在中国古代,天象观测与占星术密切相关。《史记·天官书》中就有关于“双星伴月”的记载,古人认为这种现象预示着国家的兴衰或帝王的命运,唐代天文学家李淳风在《乙巳占》中提到:“双星伴月,主国祚昌隆。”这种观念反映了古人对天象的敬畏与崇拜。

2 西方文化中的象征

在西方文化中,“双星伴月”也被赋予了特殊的意义,古希腊神话中,月亮女神塞勒涅与行星神(如金星阿佛洛狄忒、木星宙斯)的关系常被用来解释这种现象,中世纪欧洲的占星学家则认为,“双星伴月”是某种神秘力量的象征,可能与命运或预言有关。

3 现代文化中的表现

在现代文化中,“双星伴月”更多地被视为一种自然奇观,许多摄影爱好者会抓住这一机会拍摄美丽的夜空照片,而天文学家则通过这一现象研究行星与月亮的运动规律。

三、双星伴月的观测与记录

“双星伴月”现象的观测不仅需要科学知识,还需要耐心与技巧,以下是一些观测与记录的要点:

1 观测工具

- 望远镜:用于观察行星的细节,如金星的相位或木星的卫星。

- 相机:用于拍摄“双星伴月”的全景照片。

- 星图软件:用于预测“双星伴月”的发生时间与位置。

2 观测技巧

- 选择合适的时间:通常在日落后或日出前,天空较为黑暗时观测效果最佳。

- 寻找开阔的视野:避免城市光污染,选择郊外或山顶等地点。

- 记录观测数据:包括时间、地点、天气条件以及天体的亮度与位置。

3 历史上的重要观测

- 1609年,伽利略使用望远镜观测到木星的四颗卫星,这一发现为“双星伴月”现象的科学解释奠定了基础。

- 2020年12月,金星、木星与月亮在夜空中形成了一次罕见的“双星伴月”现象,吸引了全球天文爱好者的关注。

四、双星伴月的科学意义

“双星伴月”不仅是一种美丽的自然现象,还具有重要的科学意义。

1 天体力学的研究

通过观测“双星伴月”,科学家可以更精确地计算行星与月亮的轨道参数,验证天体力学理论的准确性。

2 天文教育的普及

“双星伴月”现象为天文教育提供了生动的教材,通过观测这一现象,公众可以更直观地了解天体的运动规律,激发对天文学的兴趣。

3 文化传承的载体

“双星伴月”作为一种文化符号,承载了人类对宇宙的探索与思考,通过研究这一现象,我们可以更好地理解古代文明的天文观念与现代科学的联系。

“双星伴月”是夜空中一道独特的风景线,它既是自然界的奇迹,也是人类智慧的结晶,从古代的天象占卜到现代的天文研究,这一现象始终吸引着人们的目光,在未来,随着科技的进步,我们或许能够更深入地揭示“双星伴月”背后的奥秘,为人类探索宇宙的征程增添新的篇章。

参考文献

1、《史记·天官书》

2、李淳风,《乙巳占》

3、伽利略,《星际信使》

4、NASA官方网站,天文现象数据库