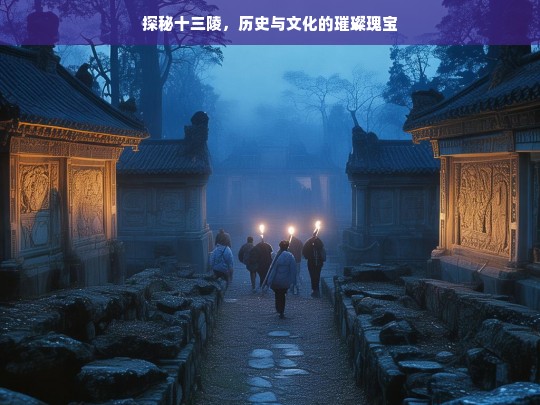

明十三陵,坐落于北京市昌平区天寿山南麓,是中国明朝皇帝的陵墓群,自永乐七年(1409 年)五月始作长陵,到明朝最后一帝崇祯葬入思陵止,其间 230 多年,先后修建了十三座皇帝陵墓、七座妃子墓、一座太监墓,它不仅是中国古代皇家陵寝建筑的杰出代表,更是承载着丰富历史文化内涵的珍贵遗产。

辉煌的皇家陵寝

1、长陵

长陵是明成祖朱棣和皇后徐氏的合葬陵,是十三陵中的首陵,规模宏大,建筑雄伟,其祾恩殿是中国现存最大的楠木殿之一,殿内的金丝楠木巨柱令人叹为观止,长陵的陵园布局严谨,中轴线从陵门、祾恩门、祾恩殿一直延伸到宝城、明楼,体现了皇家的威严和庄重。

十三陵陵园介绍:长陵的整个陵园平面呈前方后圆形状,其前面的方形部分,由前后相连的三进院落组成,第一进院落,前设陵门一座,其门为单檐歇山顶的宫门式建筑,面阔显五间,檐下额枋、飞子、檐椽及单昂三踩式斗拱均系琉璃构件;其下辟有三个红券门,陵门之前建有月台,左右建有随墙式角门,院内,明朝时建有神厨(居左)、神库(居右)各五间,神厨之前建有碑亭一座,神厨、神库均毁于清代中期,碑亭则保存至今,第二进院落,前面设殿门一座,名为祾恩门,据《太常续考》等文献记载,天寿山诸陵陵殿名为“祾恩殿”,殿门名之为“祾恩门”,始于嘉靖十七年(1538 年),是世宗朱厚熜亲易佳名。“祾”字取“祭而受福”之意,“恩”字取“罔极之恩”意,祾恩门为单檐歇山顶形制,面阔五间,进深二间,正脊顶部距地高 14.57 米,檐下斗拱为单翘重昂七踩式,其平身科斗拱耍头的后尾作斜起的杆状,与宋清做法俱不相同,室内明间、次间各设板门一道,稍间封以墙体,其中明间板门之上安有华带式榜额,书“祾恩门”三金字。“棱恩门”两侧接有红色围墙,墙中琉璃照壁,前后各有踏跺式台阶,供上下出入,祾恩门内即为第三进院落,院落中建有棂星门和石五供。

2、定陵

定陵是明神宗朱翊钧和皇后孝端、孝靖的合葬陵,定陵的发掘是中国考古史上的一件大事,出土了大量珍贵文物,如金冠、凤冠、龙袍等,定陵的地下宫殿规模宏大,结构复杂,是研究明代地下建筑的重要实例。

十三陵陵园介绍:定陵坐落在大峪山