上海新增18例境外病例,为何境外输入病例要在上海隔离- ♂

因为病例从外国进入[rù]我国,到达的城市是上海,所以在上海隔离。在到达的目的地直接接受隔离能够避免输入病例在我国范围不受控制地行动,其[qí]次上海这类大城市有更加充裕的空间[jiàn]和医疗[liáo]资料应对输入病例。

既然上海新增了18例境外输入的病例,那我们就要及时的亡羊补牢,对这[zhè]些病例及时的进行隔离治疗。

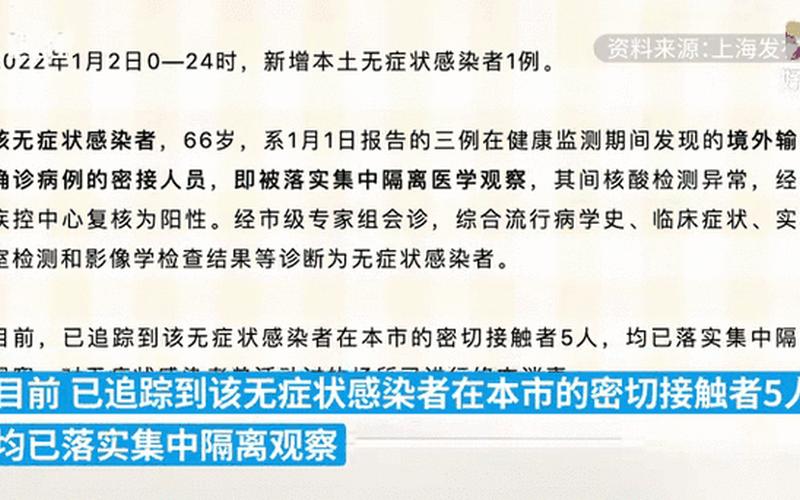

据统计,3月25日0—24时,全国新增报告[gào]境外输入确诊[zhěn]病例67例(上海18例,内蒙古12例,广东11例,北京6例,福建6例,陕西3例,天津2例,浙江2例,江苏2例,云南2例,山西1例,吉林[lín]1例,河南1例)。截至3月25日24时,累计报告境[jìng]外输入确诊病例541例。

上海新增18例境外输入病例,对此病例该[gāi]如何进行隔离?

〖壹〗、对于境外输入的人员,一定要在行程流动的过程中做好自[zì]我防护,在入境后也要配合[hé]相关人员的工作安排,进行集中的[de]隔[gé]离观[guàn]察。

〖贰〗、上海的入境流程为,首先将到达人士分为发热和不发热两类,发热在下机后马上安排隔离,进行核酸检测。不发热人士则根据[jù]分类的风险级别开始进一步的工作,低风险人群就是来自低风险国家的人士可[kè]以直接进入到上海,不需要进行其他中转。

〖叁〗、据统计,3月25日0—24时,全国新增报告境外输入确诊病例67例(上海18例,内蒙古12例,广东11例,北京6例,福建6例,陕西3例,天津2例,浙江2例,江苏2例,云南2例,山西1例,吉林1例,河南1例)。截至3月25日24时,累计报告境外输入确诊病例541例。

〖肆〗、其次是减少一些不必要的接触,除了做好个人防护之外,接触也是引起疫情传播的主要途径,所以我们也要给予重视。为了避免接触[chù]传播产生的感染,我们应该养成良好的杀毒习惯,只有这样才能使得我们的安全有所保障,而避[bì]免产生感染。

〖伍〗、随后入关进行隔离观察。期间出现症状后确诊为新冠肺炎。近来,这16名确诊患者已转至定点医疗机构救治,已追踪同航班的密切接触者253人[rén],均已落实集中隔离观察。截至近来,也就是8月18日,全国现有新冠肺炎[yán]确诊病例1484例。,累计确诊89921例。累计治愈[yù]8372。所以,对于疫情防控。我们必须时时刻刻保持警惕。

上海疫情发生在哪个区,上海疫情发生在哪个区最严重 ♂

上海疫情在多个区域都有发生,其中浦东新区、闵行区、徐汇区、黄浦区和嘉定区的感染人数居于前列,可以认为这些区域的疫情相对较为严重。

上海疫情并非仅局限于某一[yī]个特定区域,而是在多个地方都有发生。特[tè]别是在某些时间段内,如2022年4月,根据筛查结果显示,浦东新区、闵行区、徐汇区、黄浦区和嘉定区的累计感染人数居于前五位。这表明这些区域[yù]的疫情相对[duì]较为严重。

从高风险区域的划分也可以看出,上海多个区域被划为疫情高风险区,这进[jìn]一步证明了[liǎo]疫情[qíng]的广泛性和严重性。例如,在2022年12月,上海有65个区域被划为疫情高风险区,这些区[qū]域分布在浦东新区、黄浦区、静安区等多个地方。

上海疫情在多个区域都有发生,其中浦东新区、闵行区、徐汇区、黄浦区和嘉定区的疫情相对较为严重。但需[xū]要注意的是,疫情的发展是动态的,具体情况可能会随时间而变化。

2022年疫情补贴上海_2022年疫情补贴上海最新政策 ♂

2022年[nián]上海市疫情补贴政策主要包括对一线医护人员、企业以及个人的补贴。以下是具体政策内容:

1. 对一线医护人员的补贴:

直接参加确诊患者的救治以及核酸[suān]检测等工作的医护人员,按照每人每天300元的标准给予补[bǔ]助。

参加其他疫情防控工作的人员,按[àn]照每人每天200元的标准给予补助。

2. 对企业的补贴:

对符合条件的企业防疫和消杀支出,地方财政给予补贴支持。

对零售和餐[cān]饮行业重点岗位从业人员按照防疫要求定期开展核酸检测的费用,给予全额补贴支持;对零售和餐饮企业防疫消杀的支出,也给予补贴支持。

对受疫情影响较大的困难行业企业,如餐饮、零售、旅游等,给予稳就业补贴。

鼓励电商平台和邮政快递企业持续提供服务,对上岗工作的一线人员给予补贴,补贴标准根据时间段和工作性质有所不同,最高可达每人每天150元。

3. 对个人的补贴:

在疫情期间缴纳过失业保[bǎo]险的个人可以[yǐ]申领失业保险补助,补助标准根据领取失业补助的时间段有所不同。

上海市还实施了其他一系列助企纾困政策,如退税减税、降费让利、房租减免、金融支持等,以全力支持相关行业和企业[yè]克服[fù]困难、恢[huī]复发展。

以上信息仅供参考,具体补贴政策和申请流程可能因时间和[hé]实际情况而有所调整,建议咨询相关部门以获取最新信息。